De là à là

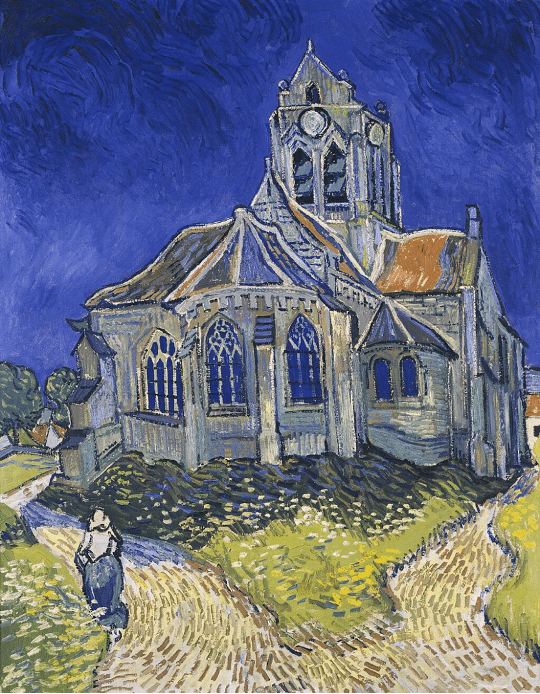

Dans le diaphane d’un ciel, Van Gogh voit des ombres. L’obscur se fait bleu : profondeur océane qui s’allège à mesure qu’elle chute et se chauffe à la glane profuse de la terre. Il fait bon, il fait chaud. Un homme marche sur un sentier, mains dans les poches. Quelques fleurs s’amusent au ras des herbes où l’église jette sa sainteté. Mais comment, comment un ciel peut-il avoir des ombres ? Quelques arbres, au loin, s’endorment à l’été pastoral. L’église, elle, claquemurée derrière la nuit de ses vitraux, parle de silence alors que dans le monde pépient les oiseaux. Fait-il jour ou fait-il nuit ? Est-ce une lunaison ou l’éclat solaire d’un mois de juin ? Fait-il ombre ou clarté, hier ou bien demain ? Le peintre l’écrit de sa maladresse : il n’y a de jour qui n’accouche de nuit et de nuit qui n’accouche de jour. Comment le dire si ce n’est le montrer, montrer ce plein été fendu d’où murmure un vent nocturne et froid, ce plein été où une église, entre terre et ciel, entre nuit et jour, voit son ardoise cuire ici et s’endormir là.

Et dans cette église immense de silence, Augustin voit un homme accroupi, bête d’immobilité, un homme tordu, arc-bouté sur des feuilles. Ambroise lit. Il lit et recueille, en son ventre, au plus profond de sa féminité, des vestiges de jadis, des ruines blessées, mouillées par mille barbaries et par mille suies. Les mots portent traces du voyage d’Énée, des défenses malignes de Cicéron, de ses ruses et de ses coups de dés. Peut-être est-ce même du grec, peut-être que celui qui voyage se prénomme Ulysse, peut-être sont-ce là les vestiges de ses ruses à lui, ruses corrigées par Thalès, par la mathématique de Platon. Ambroise lit dans le silence immense, il semble ne pas être là, ou bien être là et autre part, ou bien encore, et cela Augustin le sent, c’est autre part qui est ici, autre part blessé, mouillé de mille barbaries et de mille suies, mais ici, bien ici, ici où Ferdowsi, sur la colonne perdue d’une ruine déjà vieille, ruine bâtie de briques d’âge encore plus grand, écrit, pose plume à la matière et écrit, promène les syllabes, décore les guerriers, écrit et dit bâtir un palais autre que la ruine sur laquelle il est assis, un palais de verbes et de noms, une ruine donc, mais une ruine à l’ombre sans limite, rase et infinie. Voici que les deux sont mêmes, assis au siège du temps, Ferdowsi qui se penche au futur, Augustin au passé.

Et derrière l’abandon de ce récif nagé de trop d’eau, il n’y a qu’une invitation sans adresse. C’est là toute l’infortune que peut se permettre la langue : constamment appeler ce qui est absent, constamment tracer ce qu’elle appelle fuite mais qui ressemble plus à un abandon. Appeler pour être, toujours et sans arrêt, attentive à cette venue qui, pour venir, doit être appelée, mais qui, appelée, se réfugie dans l’absence. C’est la trace poursuivie : les pattes sauvages dans le pré, ce chemin qui voit, à ses côtés, naître et mourir les mondes, mais qui, impassible, déroule sa persistance, c’est ce temple qui se décore de cultes différents pour parler de sa demeure inchangée, du fait qu’elle est ligne et non point, pèlerinage plutôt qu’arrivée.

Archad Jahangir, extrait du chapitre « De là à là », Poussière du chemin.